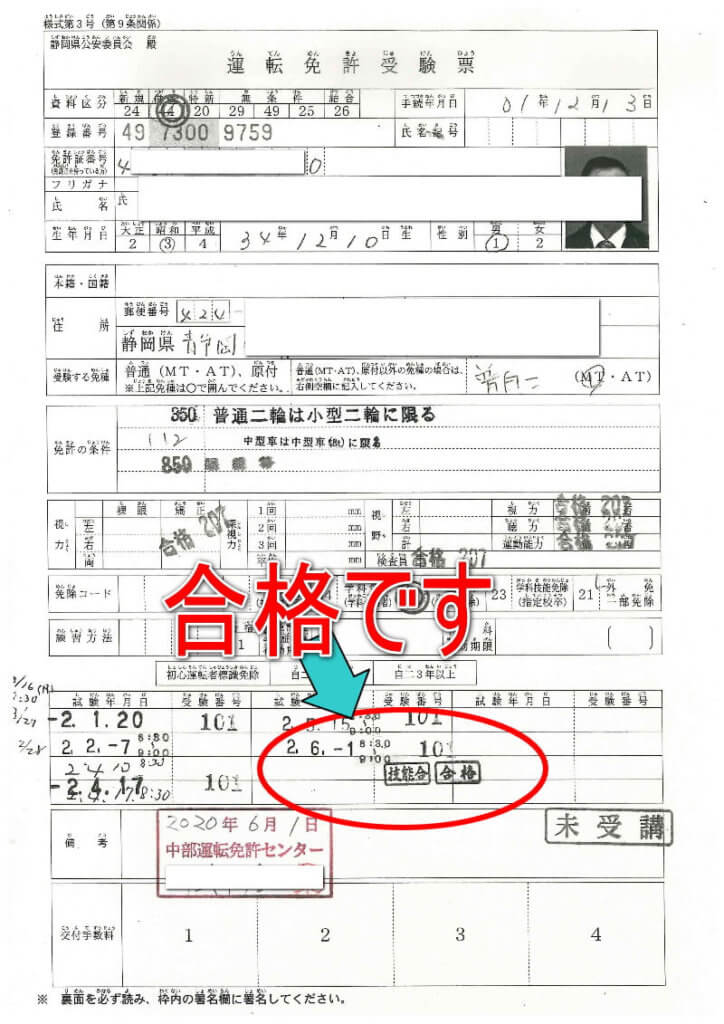

小型限定4回目の試験

6月1日4回目の試験

この日は5月の月末が土日だっため振込が遅れてしまった入金があり、その支払いを朝一に手続きしてきました。

そのため試験場に着くのが遅くなり、慌てて手続きをとりました。試験会場は、できるだけ早く行くことでコースの確認がしっかりできる等で気持ちの準備をすることができます。

今回のように受付ギリギリだと、何かと慌てて行動することになります。

受験票と免許証を持って受検手数料の支払い。そして視力検査。そして試験の申込み。

なんとか手続きをしていただいて控室へ。

わずかな時間ですが、コースに出て一回りして、再び控室へ行って待機。

担当する試験官がやってきていよいよ開始です。

ゼッケンが配られ説明が始まります。

今回は、コロナ自粛が終結したところなので、前回あった「自粛姿勢についての指導」のような説明はありません。

雨が降りそうな天気なので「カッパの確認」が前回までにはなかった説明です。

毎回、同じような説明ですが、しっかり聞いていくことが結構大切だと思います。

モニター画像をつかいながらの20分くらいの説明ですが随所に「あるべき行動」のポイントが示されていると思います。

試験の順番を待ちながら

いつものように、大型、普通二輪MT、普通二輪AT、そして小型限定MTの順で始まりました。

大型受検者は1名。前々回に少し会話をしたかたで、今朝も会った時に軽く挨拶をした方です。

前々回は見ていて関心する走行でしたが不合格、「厳しいようです」とおしゃっていました。

そして、今回はなんと途中で中止です。

原因がわからなかったので帰ってきてから聞いたところ「パイロンへの接触」ということでした。

全然わかりませんでした。

前回までは、前に受検する方々の走行を全部見るようにしていました。

順番に合わせた行動がとれるようにして準備するために見ているのですが、正直にいうと「これはちょっと」というところがよく見えるようになっている自分がいます。

4回目になると、いままで見えなかったところが見えるようになる。

回数がもたらす効果ということだと思います。

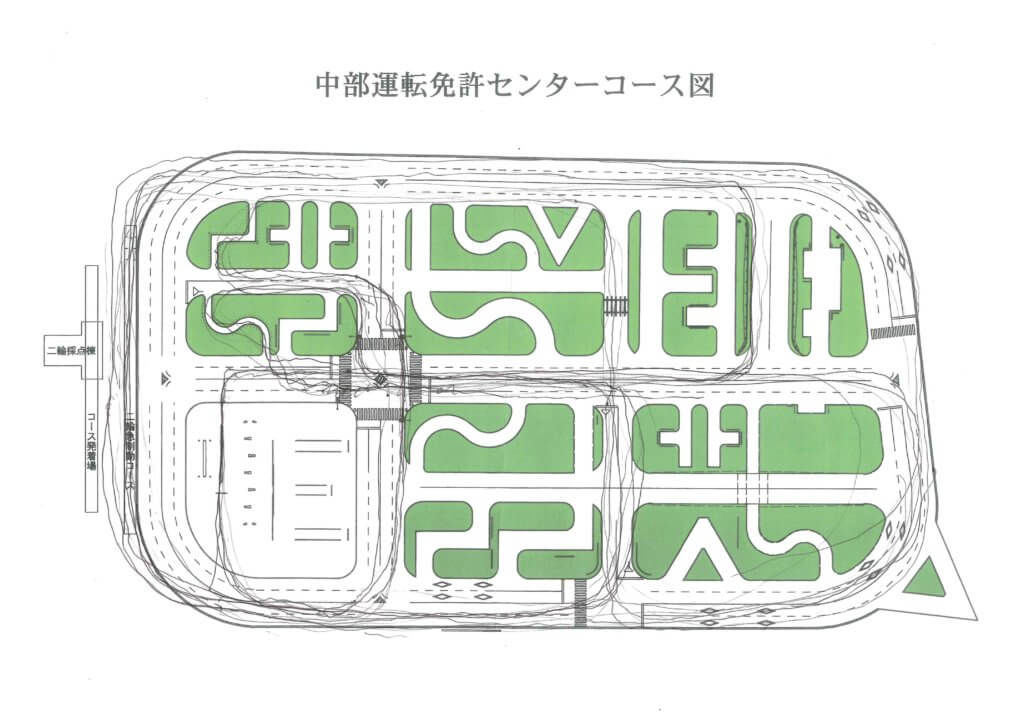

いよいよ自分の番です、コースは前回と同じ1コース。

3回続けて同じコース。

コース取りは色々悩んでいましたが、今回は、合っているのか合っていないのかわからないけれど自分で探求して自分で決めたコース取りでいこうと決めています。

心配なのは1本橋ですが、これも「とにかく通過」ということで時間にはとらわれないようにいく。

そんな感じで「今日やるべきこと」を決めてスタート。

試験スタート

前回の指摘事項「ライン変更なく右折」

これを解決するためライン取りは極力明確にすることにしました。

「ちょっと急な動きすぎるなあ」という思いもありますが、そのくらいメリハリが必要だという考えです。

おおよそ予定通りのライン取りで進め、一本橋。

1本橋は、少々加速を強めして1速のまま駆け抜けるつもりでスタート。

両輪が橋にのったところで、加速していこうかと思いましたが、15メートルをまっすぐ進むのは意外とムづかしいものです。

そのため、アクセルはそのままで半クラを使い、ハンドルを右左にしながらなんとか通過。

ちなみに後で試験官の方が教えてくれたのですが通過時間は6分だったということでした。

合格ラインに入っていた一本橋でした。

そのあとも、決めたライン取りで走行、出発点に戻り終了。

結構ふらふらで落ち着きがない走行でしたが、とにかくラインに集中して完走することができました。

最後、降車時にニュートラルに入れたかどうかを覚えていなのが気になりましたが、再確認は危険なので「ニュートラルにしたつもり」でいくことにしました。

全員の走行が終わり、控室へ。

待つことしばらく。

試験官がやってきて、総括説明。

冒頭に合格者が発表されました。

合格です。

そのあと、個別に解説指導。

法規に基づいた走行であったことが評価されました。

そしてライン取りについて「小さな試験コースで法規に基づいた走行するためやむをえないところがある」とした前提で「公道ではもう少し緩やかなライン変更を」ということ。

1本橋は6秒だったこと。

そしてバイクを低速で安定させる技術

などの説明がありました。

その後、受付へ。

しばらく待って、次に行う手続き説明がありました。

今回の受検で力を入れた3つのポイント

コースの把握

走行中に試験官からコースの指示があるので忘れてしまっても大丈夫。

それでも、決めたライン取りをちゃんとするためには、やっぱり自分の頭の中で次の行動がイメージされていることが必要。

そして試験管の指示が合致することで安心して行動できる。

指示があったらその擦り合わせができたということでいちいち頷いていました。

確認の方法

確認は頭を動かして「確認行動をアッピール」することだけれど、実際によくみること。

確認行動が必要なポイントによって確認すべきところが違うので、コースを覚えながらどのように確認するかを決めておく。

ライン取り

永遠の探求課題かも。

コースは公道の縮図でもあるので「公道でする緩やかな行動」だとすぐ次のことが来てしまってそれが成り立たなくなることもある。

そして、「法規を理解してこのラインをとっています」という評価を確実にしてもらうために、少々メリハリを持った行動が良いかと思いました。そのためには、事前にライン取りは決めておくことが大事。

〇完全にキープレフト

〇右折のためのライン変更

片側二車線の場合と1車線の場合の二つ

〇じゃっかん中央寄りの左走行。

左側に導入路があって飛び出しがありうるところは少しだけ左を離れる。

その代わり、クランクに入るなどで左に曲がるときは手前で左につける。

今回は小型限定の車両なので、ある程度左ピッタリにしてもクランク・S字共に課題コースに入ることができました。

こんなところかなあ。

次に手続き関係と教習所での運転免許取得時講習について書いたら、現在にいけそうです。